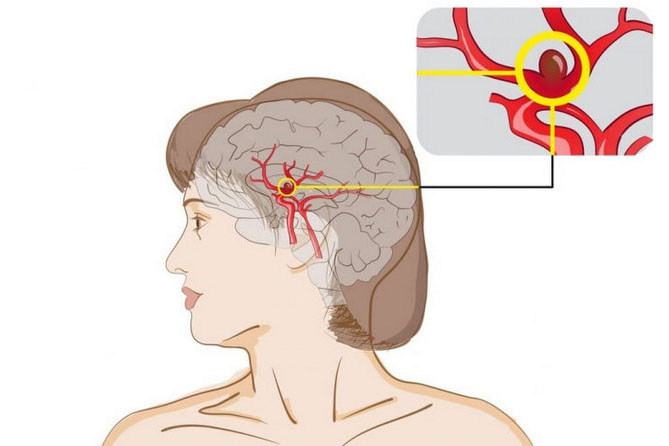

Аневризма сосуда — местное патологическое выпячивание его стенки, сопровождающееся локальным расширением артерии. Размеры выпячивания могут постепенно увеличиваться без каких-либо симптомов. Возможно 2 варианта течения патологии: опухолеподобное с развитием неврологического дефицита и апоплексическое, связанное с разрывом образования и развитием тяжелых осложнений. Диагностика основывается на изучении жалоб больного, данных внешнего осмотра и проведении компьютерной или магнитно-резонансной томографии. Основной метод лечения при аневризме сосудов головного мозга — выполнение операций в виде их окклюзии или наружного клипирования.

Общая информация

При изучении только случаев, связанных с клинически проявившимися патологиями, распространенность достигает 0,01%. Однако при проведении неинвазивных методик обследования сосудов головного мозга, выявляемость аневризм мозговых артерий достигает 3% среди людей старше 50 лет. Если же у пациента имеются факторы риска, то цифра может достигать 20-30%. В небольшом числе случаев болезнь носит врожденный характер и может быть выявлена в детском возрасте.

В норме стенка артериального сосуда состоит из 3 слоев: внутреннего, мышечного и наружного. При повреждении любого из них в результате повышенного давления крови внутри артерии происходит постепенное растяжение слоев, что приводит к образованию выпячивания стенки. Наиболее часто патологические изменения наблюдаются в области ветвления артерий, что связано с наличием в данных участках турбулентного кровяного потока. В связи с этим, выпячивания образуются в вертебробазилярном бассейне и местах отхождения передних и средних мозговых сосудов.

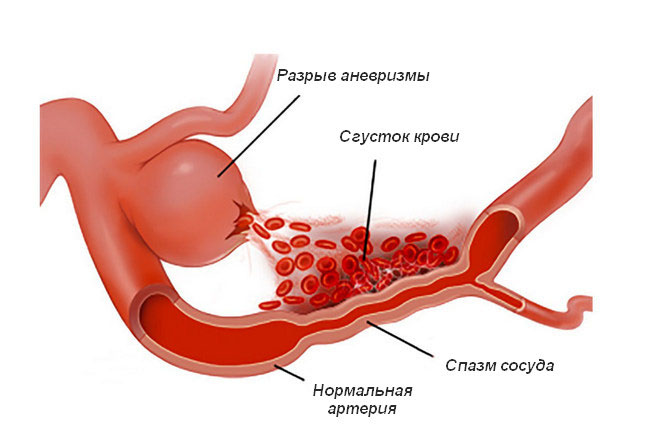

Аневризму принято делить на три части: купол, тело и шейку. Шейка является местом образования выпячивания и состоит из 3 слоев, аналогичных сосуду. Купол представлен только внутренним слоем, что делает его тонким и способным к разрыву.

Формирование патологии

Причины возникновения аневризм мозговых артерий хорошо известно. Все факторы, врачи делят на 2 группы: модифицируемые и немодифицируемые. К последним относят:

- генетическая предрасположенность — имеются наследственные варианты болезни, возникновение которых связано с дефектом соединительно-тканных белков;

- сопутствующие наследственные заболевания: аутосомно-доминантный поликистоз почек, синдром Марфана, нейрофиброматоз 1 типа, синдром Клайнфельтера и пр.;

- возраст и пол человека, максимальная частота выявления подобных образований в сосудах головного мозга приходится на 50-65 лет, заболеваемость у женщин выше, чем у мужчин.

В группу модифицируемых факторов входят:

- курение и употребление спиртных напитков;

- артериальная гипертензия, в том числе, гипертоническая болезнь;

- использование лекарственных препаратов, усиливающих активность симпатической нервной системы;

- длительный бесконтрольный прием пероральных контрацептивов.

В процессе лечения модифицируемые факторы развития патологии должны быть устранены. Это позволяет снизить риск рецидива болезни и развития тяжелых осложнений в виде геморрагического инсульта или комы.

Виды аневризм

В зависимости от времени возникновения выделяют врожденную и приобретенную аневризму сосудов головного мозга. Врожденная форма патологии образуется внутриутробно и связана с каким-либо дефектом развития или негативным воздействием факторов внешней среды. Как правило, имеет небольшие размеры и не имеет тенденцию к дальнейшему увеличению. К приобретенным вариантам относят все случаи, которые выявлены во взрослом возрасте и связаны с патологиями организма и модифицируемыми факторами риска.

Выпячивания сосудистой стенки могут иметь различную форму: мешотчатую или веретенообразную. Мешотчатые образования могут иметь несколько камер, что связано с многократным расслоением сосудистой стенки и встречаются в 50 раз чаще.

Аневризмы способны локализоваться на любых артериях: передней или средней мозговой, внутренней сонной и сосудах вертебробазилярного бассейна. У 10-20% пациентов при проведении МРТ или КТ обнаруживают множественные аневризмы, располагающиеся на одной или нескольких артериях.

Размеры образований различны:

- милиарные — до 3 мм;

- малые — от 4 до 10 мм;

- средние — от 11 до 15 мм;

- большие — от 16 до 25 мм;

- гигантские — более 25 мм.

Без проведения лечения любые виды аневризм сосудов головного мозга могут увеличиваться. Это сопровождается истончением их стенки и повышением риска разрыва.

Клинические проявления

Симптомы аневризмы сосудов головного мозга отличаются в зависимости от типа течения: опухолеподобного или апоплексического.

Опухолеподобный вариант отмечается в тех случаях, когда размеры выпячивания сосудистой стенки увеличиваются постепенно и достигают гигантских размеров. Все клинические проявления связаны с давлением аневризмы на структуры головного мозга. Чаще всего происходит сдавление кавернозного синуса и области зрительного перекреста.

У больного отмечается постепенное снижение остроты зрения и выпадение отдельных полей. При длительно существующей патологии, возможна атрофия зрительного нерва. В отсутствии лечения развивается слепота. Поражение структур в области кавернозного синуса проявляется тремя клиническими вариантами:

- Патология тройничного нерва, характеризующаяся болевыми ощущениями по ходу его ветвей. Данный нерв иннервирует область лица, разделяясь на три отдельных ветви — глазничную, верхнечелюстную и нижнечелюстную. При больших размерах образования боль может иметь диффузный, но односторонний характер.

- Парез III, IV и VI пары черепно-мозговых нервов, являющихся глазодвигательными. У пациента возникает косоглазие, двоение в глазах, нарушения конвергенции взгляда.

- Сочетание двух предыдущих синдромов.

Наиболее часто аневризма проявляется апоплексией — разрывом ее стенки. До этого какие-либо клинические признаки отсутствуют. Иногда, пациенты могут жаловаться на боль в области лба и преходящие нарушения зрения.

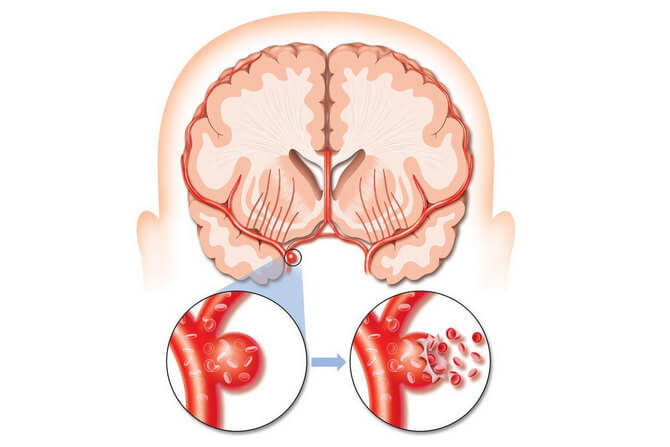

Признаки разрыва аневризмы

При разрыве аневризмы возникает сильная головная боль. Болевой синдром может носить локальный или диффузный характер, в зависимости от размеров разорвавшегося выпячивания. Одновременно с головной болью возникает тошнота с многократной рвотой, не приносящей облегчение. При осмотре пациента выявляются менингеальные симптомы: повышенная чувствительность к любым раздражителям (свет, звуки и прикосновения к коже), ригидность затылочных мышц и пр. Через короткий промежуток времени человек теряет сознания, вплоть до развития комы. У больного могут возникать эпилептические припадки и психические нарушения, вплоть до психоза. При субарахноидальном кровоизлиянии, скопление крови приводит к сдавливанию мозговых артерий, вызывая ишемию нервной ткани. Инсульт и аневризма тесно связаны — при разрыве сосудистого выпячивания возможен ишемическое или геморрагическое повреждение головного мозга, а также их сочетание.

Кровоизлияние в ткань головного мозга встречается у 40% больных. Пациенты имеют выраженную общемозговую симптоматику (головная боль, рвота, менингеальные симптомы), к которой добавляется очаговый неврологический дефицит в виде нарушений чувствительности, двигательных функций, зрения и др. При кровоизлиянии в желудочки нарастает внутричерепное давление, возможно смещение головного мозга и гибель человека.

Характер и выраженность очаговых неврологических симптомов зависит от места формирования. Если выпячивание располагается в месте ветвления сонной артерии, возникают преимущественно нарушения зрения. При поражении передней мозговой артерии, у больного выявляются нарушения движений в ногах и психические отклонения от дезориентации в личности до психоза. Разрыв аневризмы средней мозговой артерии сопровождается парезом или параличом руки и ноги, которым сопутствуют нарушения речи.

Поражение вертебробазилярного бассейна сопровождается нарушением глотания, речи и изменениями походки. Кроме того, отмечается парез мышц лица и нарушения его чувствительности, в связи с повреждением ядер лицевого и тройничного нерва, соответственно. Если аневризма располагается в артериях за пределами твердой мозговой оболочки, то кровоизлияния в полость черепа не наблюдаются.

Диагностические мероприятия

Аневризмы аорты и сосудов головного мозга часто протекают бессимптомно и диагностируются при обследованиях по другому поводу. В начале диагностики врач собирает жалобы, анамнез заболевания и выявляет модифицируемые и немодифицируемые факторы риска. Неврологические симптомы выявляются при осмотре больного.

Как диагностировать патологию при бессимптомном течении? Для выявления сосудистого выпячивания используют методы визуализации: магнитно-резонансную и компьютерную томографию с ангиографией. Данные методы имеют ряд особенностей проведения:

- Магнитно-резонансная томография с ангиографией проводится наиболее часто. Использоваться в качестве скрининга аневризм у людей с факторами риска. Важными преимуществами является его неинвазивность и отсутствие рентгеновского воздействия на больного.

- Компьютерная томография в режиме ангиографии обладает высокой чувствительностью и специфичностью, что делает риск ложных результатов минимальным. Процедура, несмотря на высокую точность, не рекомендуется для выявления милиарных выпячиваний.

- Дигитальная субтракционная ангиография (ДСА) – «золотой стандарт» выявления аневризм, размером менее 3 мм в диаметре. В связи с инвазивностью процедуры, использованием контрастных веществ и большого спектра противопоказаний, не применяется для скрининга.

При подозрениях на аневризму сосудов и ее разрыв, но в отсутствии изменений на КТ и МРТ, больному может быть проведена люмбальная пункция. С помощью методов лабораторной диагностики выявляется свободная кровь в цереброспинальной жидкости.

Дифференциальная диагностика проводится с различными заболеваниями. При апоплексическом течении, требуется исключить эпилептический приступ, транзиторную ишемическую атаку и ишемический инсульт, а также инфекционный менингит. В случае опухолеподобной симптоматики, дифференциальный диагноз включает в себя внутричерепные опухоли, кистозные образования и внутримозговые абсцессы.

Хирургическое лечение

Эффективное лечение аневризмы сосудов головного мозга возможно только с помощью хирургического вмешательства. Пациенты с неразорвавшимися выпячиваниями артерий оперируются в тех случаях, если имеются риски их разрыва:

- диаметр образования более 7 мм;

- наличие в выпячивании дивертикулов или его неправильная форма;

- боковое расположение;

- двукратное преобладание высоты купола в отношении диаметра артерии;

- образование отходит от сосуда под тупым углом;

- в течение полугода размер аневризмы увеличился более чем на 0,75 мм;

- появление новых неврологических симптомов;

- плотный контакт между стенкой аневризмы с твердой мозговой оболочкой, костными структурами и другими сосудами;

- множественный характер аневризм;

- наличие в анамнезе разрывов сосудистых выпячиваний и пр.

В тех случаях, когда размеры аневризмы не превышают 3 мм, а риск разрыва отсутствует, за больным устанавливают динамическое наблюдение. При этом через 6, 12 месяцев и каждые 2 года в будущем проводятся контрольные исследования. Если больной отказался от хирургического вмешательства, то наблюдение проводят по аналогичной схеме.

Вопрос госпитализации с последующей нейрохирургической операцией решается индивидуально. Помимо размеров сосудистого образования учитывают возраст пациента, его пол, сопутствующие заболевания и вредные привычки.

Лекарственные препараты показаны в периоде до проведения хирургического вмешательства, в ее процессе, а также после операции. Основная задача медикаментов — предупредить осложнения после лечения.

Типы операций

Устранение аневризмы головного мозга возможно с помощью двух хирургических вмешательств: клипирования и эндоваскулярной эмболизации. Каждый метод имеет свои показания.

Эндоваскулярная эмболизация проводится в следующих случаях:

- возраст больного старше 60 лет;

- локализация образование в артериях вертебробазилярного бассейна или в области кавернозного отдела;

- сопутствующая тяжелая соматическая патология.

Клипирование аневризмы сосудов головного мозга показано в следующих случаях:

- возраст до 60 лет;

- до аневризмы можно добраться обычным хирургическим доступом;

- большой размер образований;

- наличие тромботических масс внутри выпячивания сосудистой стенки;

- необходимость выполнения комбинированных оперативных вмешательств.

Эмболизация аневризмы заключается во внутрисосудистом введении специального стента, который перекрывает ее просвет. Это обеспечивает прекращение кровотока в патологическом участке сосуда и позволяет предупредить его разрыв или образование тромбов.

Клипирование проводится через небольшой микрохирургический доступ в черепе, через который в области измененного сосуда вводится металлическая клипса, с помощью которой пережимается аневризма. Важно отметить, что после клипирования больному выставляется инвалидность, а шанс рецидива сохраняется. В связи с этим, рекомендуемым методом терапии является эндоваскулярная хирургия аневризм артерий головного мозга с помощью эмболизации.

Консервативное лечение

Больному проводится и лечение без операции. Оно включает в себя соблюдение общего режима и лечебную диету №10. Питание должно быть богато белками, витаминами и микроэлементами. Из рациона удаляют жареные, копченые, жирные блюда. Увеличивают количество потребляемых овощей, фруктов, орехов, кисломолочных продуктов, нежирных сортов мяса и рыбы.

Из лекарственных препаратов применяются следующие средства:

- Клопидогрель — является антиагрегантом. Назначается за неделю до проведения хирургического вмешательства и используется в течение 3 месяцев после него. Позволяет предупредить развитие тромбоза на установленном стенте. Врачи рекомендуют использовать его одновременно с ацетилсалициловой кислотой.

- Тикагрелор — аналог Клопидогреля. Используется за полчаса до операции и на протяжении 3 месяцев после ее проведения. Применяется при непереносимости и противопоказаниях к Клопидогрелю.

- Гепарин и надропарин могут использоваться на протяжении 3-5 дней после хирургического вмешательства в виде подкожных инъекций. Предупреждают развитие тромбоза.

- После эндоваскулярных вмешательств больным назначается Нимодипин в виде таблеток. Препарат используется для профилактики спазма артериальных сосудов головного мозга после развития субарахноидального кровоизлияния.

- Ванкомицин, Цефуроксим и Цефазолин позволяют предупредить антибактериальные инфекции при проведении клипирования. Назначаются до операции.

- В послеоперационном периоде назначают нестероидные противовоспалительные препараты — Кетопрофен, Нимесулид, Диклофенак и др. Они снижают выраженность болевого синдрома и облегчают состояние пациента.

Любые медикаменты могут применяться только по назначению лечащего врача. Все они имеют определенные противопоказания к применению, несоблюдение которых способно привести к побочным эффектам.

Осложнения патологии

Последствия разрыва аневризмы головного мозга разделяются на две основных группы: связанные с ее разрывом и возникающие в связи с проведенным лечением. При нарушении целостности стенки сосудистого выпячивания возможно развитие следующих осложнений:

- Геморрагический инсульт, характеризующийся преобладанием общемозговой симптоматики в виде головной боли, тошноты и рвоты, а также менингеальных симптомов. В качестве терапии проводят хирургическое вмешательство для удаления свободной крови.

- Субарахноидальное кровоизлияние, приводящее к сдавлению ткани головного мозга и его смещению в область большого отверстия черепа. Это чревато повреждением нервных центров в стволе головного мозга, что может привести к гибели пациента.

- Кровоизлияние в полость желудочка приводит к резкому повышению внутричерепного давления и может стать причиной отека головного мозга. В этом случае больному показано экстренное проведение операции для дренирования желудочковой системы и установка шунта. Свернувшаяся в желудочках кровь формирует множественные тромбы, затрудняющие проведение лечебных мероприятий.

- Ишемический инсульт, возникающий в результате спазма или сдавления мозговых сосудов. В этом случае у больного имеется выраженная очаговая неврологическая симптоматика в виде пареза, паралича конечностей, нарушений кожной чувствительности, расстройства речи и др.

Негативные осложнения проведенного лечения проявляются следующими состояниями:

- Аллергические реакции на используемые рентгеноконтрастные и другие лекарственные препараты. Выраженность аллергии — от крапивницы и затруднения дыхания до отека Квинке и анафилактического шока.

- Ишемические изменения в нервной ткани центральной нервной системы, связанные со сдавлением артериального русла.

- Развитие тромбоза ветвей мозговых сосудов, который может стать причиной инсульта и усиления выраженности симптомов.

- Отек ткани головного мозга с его смещением и сдавлением жизненно-важных структур.

- Инфекционные осложнения, которые развились в результате присоединения бактериальной инфекции при нарушении стерильности в процессе хирургического вмешательства.

- Нарушения чувствительности, слуха и речи при повреждении отделов головного мозга.

Для предупреждения осложнений, связанных с разрывом аневризмы и лечением, диагностика и терапия должна осуществляться с соответствующими клиническими рекомендациями.

Реабилитационные мероприятия

Реабилитация после разрыва аневризмы артерий, питающих головной мозг, требует длительных занятий. Наиболее часто используется лечебная физкультура, массаж, а также занятия с психологом и логопедом. Восстановительные мероприятия показаны всем больным.

Лечебная физкультура направлена на устранение неврологического дефицита в виде парезов и параличей. При выраженном ограничении подвижности конечностей или ее полном отсутствии, проводится пассивное сгибание рук и ног с помощью специалиста по ЛФК. Подобные занятия позволяют восстановить нервно-мышечные связи и обеспечить постепенное возвращение контроля за движениями. Если у больного наблюдается парез, т. е. частичное снижение силы мышц, он может выполнять активные движения. Сначала упражнения проходят без отягощения, однако, в более позднем реабилитационном периоде, пациент работает с тренажерами. При регулярных занятиях в течение нескольких месяцев, возможно частичное или полное восстановление движений. Дополнительный положительный эффект наблюдается при лечебном массаже, который снимает спазм мышц и улучшает в них кровообращение.

При нарушениях речи в связи с повреждением мозговых структур, на первое место выходят занятия с логопедом. Специалист прорабатывает с больным звукопроизношение, начиная с простых упражнений и постепенно усложняя их. Дополнительно проводится логопедический массаж, направленный на нормализацию тонуса мышц, участвующих в образовании звуков. Всем больным показано посещение психолога или психотерапевта.

Родственники больного часто обеспокоены тем, насколько долго он может находиться в лечебном учреждении? В процессе реабилитации, пациенту часто требуется постоянное медицинское наблюдение. В легких случаях заболевания при своевременном проведении лечении, больного могут выписать через 3-4 недели. В этом случае, восстановительные мероприятия проводят амбулаторно и в домашних условиях. Если у пациента имели место тяжелые осложнения в виде гемипареза и нарушения функций внутренних органов, госпитализация может продолжать до 6 месяцев и более.

Возможности профилактики

В связи с этим, специалисты выделяют ряд рекомендаций, которые позволяют предупредить развитие патологии:

- Исключить вредные привычки: табакокурение, употребление спиртных напитков и наркотических средств.

- Необходимо лечить артериальную гипертонию и постоянно контролировать уровень кровяного давления.

- Питание должно быть рациональным с уменьшением потребления поваренной соли. Из продуктов следует исключить все жирное, соленое, копченое, с большим количеством приправ и специй.

- Регулярные занятия спортом, в первую очередь кардиотренировками, позволяет поддерживать высокий уровень состояния здоровья.

- При наличии сахарного диабета и других соматических заболеваний, необходимо контролировать их течение и соблюдать назначение лечащего врача.

При появлении головной боли или неврологических симптомов, следует сразу же обратиться за медицинской помощью. Неприятные ощущения могут скрывать вероятность развития внутримозгового кровоизлияния, инсульта и пр.

Прогноз

Сколько живут с аневризмой головного мозга?

Продолжительность жизни зависит от большого количества факторов: возраста, наличия сопутствующих заболеваний, количества сосудистых образований. Кроме того, важны сроки выявления заболевания и размеры образования.

При выявлении милиарного образования и проведении антиагрегантной терапии (Аспирин, Клопидогрель) выживаемость больных достигает 100%. В этих случаях, размеры аневризмы не увеличиваются, а риск развития тромбоза минимален. При диагностике патологии с большим размером выпячивания, шанс выжить постепенно снижается. Образования более 10 мм имеют тенденцию к разрыву на фоне повышения артериального давления и психоэмоционального стресса, в связи с чем требуют проведения хирургического вмешательства.

После нейрохирургического лечения с проведения клипирования человеку выставляют инвалидность. Связано это с тем, что установка металлической клипсы не предупреждает повторное формирование аневризмы и развитие ее тромбоза. В отношении данных больных действуют ограничения по трудовой деятельности.