Амнезия, или амнестический синдром — это термин, который применяется в психиатрии и травматологии, в психологии и неврологии для обозначения не отдельной патологии, а одного из проявлений различных заболеваний, интоксикаций и травматических повреждений головного мозга.

Амнезия представляет собой количественный признак, выражающийся в патологической частичной или полной утрате памяти на происходящие или прошедшие события и впечатления. Ее классификация осуществляется в соответствии с различными критериями, однако многие виды и их причины до настоящего времени не изучены в достаточной степени. Одним из наиболее тяжелых психопатологических синдромов является синдром потери кратковременной памяти, или фиксационная амнезия.

Симптомы

Фиксационная амнезия характеризуется потерей способности запоминать текущие и недавно происходившие события. У такого больного резко снижена или полностью утрачена способность к запоминанию, к более или менее длительному сохранению в своей памяти вновь полученной информации и к ее воспроизведению.

Больные с фиксационной амнезией не способны к запоминанию только что прочитанного, услышанного или увиденного. Однако на фоне этого они знают, кто они, легко вспоминают те события, которые предшествовали началу болезни, полностью сохраняют навыки, связанные с их профессиональной деятельностью. Также может сохраняться и способность к осуществлению деятельности интеллектуального характера, то есть духовной, мыслительной, творческой. Больные могут выражать собеседнику свое отношение к обсуждаемым событиям, но после окончания беседы сразу же о ней забывают.

Однако нарушение памяти на события, происходящие в настоящем времени и недавно происходившие, становится причиной настолько выраженной утраты ориентации страдающего человека при возникновении любых новых ситуационных задач, что трудовая деятельность без посторонней помощи становится, практически, невозможной. В то же время, они не ощущают себя дезориентированными в домашней или другой ранее привычной обстановке.

Характерна для синдрома неизгладимость впечатления окружающих от яркости страданий больных с этой патологией. Они кажутся жалкими, растерянными и нуждающимися в посторонней помощи. Многие больные осознают или догадываются о своей несостоятельности, что отражается на их мимике, выражении лица, вопросах и ответах. Нередко глаза их широко раскрыты, а жалкая невинная улыбка свидетельствует о беспомощности.

Отмечается также спутанность в пространственном отношении, больные не могут дать адекватный ответ даже на наиболее простые вопросы. Например, они не в состоянии назвать дату настоящего дня, место нахождения, повторить только что сказанное, назвать блюда, которые только что были, имена людей, с которыми познакомились после начала заболевания или только что встречались и беседовали, и даже отрицают сам факт этой встречи. Во многих подобных случаях они либо говорят, что не помнят, либо ответы их заведомо неверны.

Некоторые пациенты, находящиеся длительное время в соответствующем лечебном стационаре, не в состоянии запомнить расположение палат и санитарно-гигиенических помещений в отделении, своих соседей по палате и лечащего врача. Отдавая себе отчет о своем состоянии, иногда они пытаются вести записи о происходящем, письменно фиксировать некоторые ответы на интересующие их вопросы. Однако это не способствует восстановлению утраченных воспоминаний, поскольку и память о записях с возможными ответами на свои вопросы также утрачивается. В то же время, больные с фиксационной амнезией хорошо помнят обо всех ранее (до болезни) приобретенных знаниях и событиях, даже о тех, которые имели место несколько десятков лет назад.

Поэтому часто образовавшиеся «провалы» в памяти они заменяют ложными воспоминаниями (конфабуляциями), в которых бывшие когда-то на самом деле или видоизмененные факты или события преподносятся в ином, чаще всего в ближайшем, времени. То есть, недостаток воспоминаний об определенном промежутке времени восполняется рассказом о разных событиях, якобы в этот период происходивших. Содержание вымышленных рассказов изменчиво, характерно правдоподобностью, а сами рассказы могут быть как спонтанными, так и спровоцированными вопросами. Такие конфабуляции относятся к виду мнестических, или замещающих. Кроме того, они могут иногда совмещаться с событиями вообще вымышленного характера (мнемонические конфабуляции).

Достаточно часто они имеют неправдоподобное содержание (фантастические конфабуляции). Конфабуляции являются уже не количественной, а качественной характеристикой расстройства памяти. При резком расстройстве памяти развивается нарушение ориентировки, называемое амнестической дезориентировкой. Причем это состояние возникает только в незнакомой до болезни обстановке.

Таким образом, основными симптомами являются:

- Утрата воспоминаний о событиях и фактах определенного временного промежутка.

- Затруднение или невозможность запоминания происходящих событий.

- Пространственная и временная дезориентация.

- Конфабуляции.

Основные симптомы могут сочетаться с:

- головокружением и мигренозными головными болями;

- повышенной раздражительностью;

- утратой после начала болезни способности к обучению в связи с тем, что новые знания не воспринимаются или забываются сразу или через несколько часов;

- нарушением координации движениями;

- спутанностью сознания и сонливостью;

- расстройством зрения;

- нарушениями сердечного ритма.

Причины развития патологического состояния

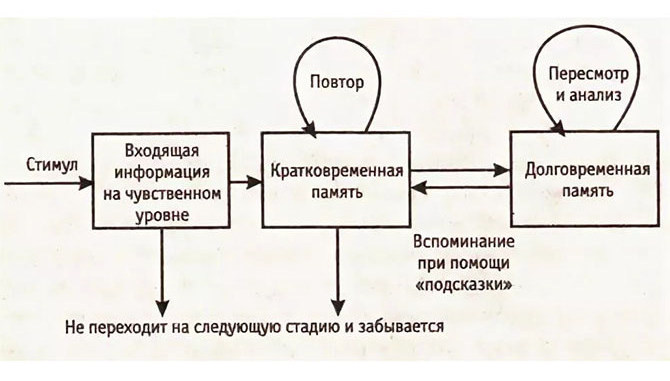

Главные причины и механизмы развития фиксационной амнезии окончательно не изучены, однако предполагается, что в основе синдрома лежат расстройства ассоциативного аппарата головного мозга. Запоминание поступающей информации осуществляется благодаря тому, что посредством выстраивания ассоциативных связей мозг связывает эту информацию с уже имеющимся знанием. Однако вполне возможно, что именно полное нарушение формирования ассоциативных связей или неполноценность их построения под влиянием каких-либо факторов и служит причиной рассматриваемого синдрома. В этом процессе принимает участие, так называемая, лимбическая система, состоящая из структур таламуса, гиппокампа и миндалевидного тела головного мозга и связей между ними.

В основе кратковременного и долговременного видов памяти лежат биохимические перестройки РНК, белков и др. и активация соответствующих межклеточных синапсов (контактов). Предполагается, что именно лимбическая система и глубокие отделы височных отделов мозга обеспечивают переход одного вида памяти в другой, а следствием поражения этих отделов является нарушение процессов фиксации поступающей информации, то есть, фиксационная амнезия.

В числе различных механизмов развития синдрома фиксационной амнезии (в соответствии с современными представлениями) роль основного звена отводится тиамину (витамин B1), являющемуся кофактором, необходимым для белковых ферментов, участвующих в важнейших биохимических процессах. В результате последних посредством утилизации глюкозы клетки головного мозга получают в виде АТФ то количество энергии, которое необходимо для их функционирования. Поэтому дефицит витамина B1 является причиной нарушения процессов метаболизма в нервных клетках головного мозга.

Если клетки мозга испытывают недостаток энергии из-за дефицита тиамина, возникает снижение активности определенного фермента, в результате чего происходит накопление нейромедиатора глутамата, являющегося токсическим (при значительном накоплении) для клеток мозга.

Нарушение ассоциативных связей может быть вызвано разрушением нейронов и межнейронных связей обширным механическим повреждением нейронов мозга (травма, инсульт, хирургическое вмешательство и др.), их дистрофией в результате гипоксии (недостатка кислорода), нарушением метаболических процессов и т. д.

Расстройство памяти, в зависимости от причин, может быть первичным и вторичным. Первичное нарушение характеризуется высокой степенью стойкости и даже необратимостью. Оно обусловлено причинами, приводящими к органическим, структурным изменениям мозга. Вторичные расстройства возникают как проявление нарушений психики в других ее сферах.

Таким образом, наиболее частые причины развития фиксационной амнезии:

- Дефицит витамина B1 вследствие нарушения рациона питания при соблюдении в течение длительного времени разгрузочных и голодных диет, заболеваний органов пищеварения, анорексии, хронической почечной недостаточности, хронического гемодиализа и др.

- Черепно-мозговые травмы и опухоли головного мозга.

- Состояние острой гипоксии мозга, например, при острой ишемической атаке мозга (временное расстройство мозгового кровообращения), инсульте, острой дыхательной недостаточности, значительной кровопотере, отравлении угарным газом, механической асфиксии.

- Заболевания центральной нервной системы в старческом возрасте, сопровождающиеся процессами дегенеративного характера в мозговых тканях при выраженном атеросклеротическом поражении сосудов мозга, при сенильной деменции, болезни Альцгеймера или болезни Пика, нейросифилисе.

- Интоксикации в результате отравлений пестицидами, угарным газом, намеренной или случайной передозировки или в результате длительного приема значительных доз некоторых медикаментозных препаратов, например, барбитуратов, бензодиазепинов, а также наркотических средств.

- Воспалительные процессы мозговой ткани или оболочек мозга (энцефалит, менингит, менингоэнцефалит).

- Эпилепсия. Припадки при этом заболевании приводят к отеку и гипоксии участков мозга. Чем чаще возникают припадки, тем больше зона структурных повреждений.

- Сосудисто-мозговая патология, связанная с длительным избыточным употреблением алкоголя, алкоголизм с повторными делириозными состояниями.

- Некоторые психические заболевания (шизофрения, диссоциативные расстройства, маниакально-депрессивные состояния).

Возможно ли лечение фиксационной амнезии

Расстройство фиксации памяти является важным и очень серьезным признаком тяжелого патологического состояния головного мозга. Прогноз при фиксационной амнезии, как и ее лечение, во многом зависят непосредственно от вида и характера воздействия причинного фактора, то есть, от основного заболевания. Так, например, характер и тяжесть черепно-мозговой травмы, своевременное хирургическое ее лечение, если оно необходимо, правильная и адекватно проводимая терапия реабилитационного периода имеют существенное значение для восстановления памяти.

Полный регресс синдрома возможен и в большинстве случаев воспалительных заболеваний мозга. Замедление развития синдрома или даже частичный его регресс возможен в результате активного и успешного лечения, например, эпилепсии или инсульта.

Терапия синдрома нарушения фиксации памяти заключается в хирургическом или консервативном лечении основной патологии, нейропсихологической реабилитации, назначении в индивидуальных дозировках витаминов группы “B”, применении препаратов, улучшающих мозговой кровоток, антиагрегантов, ноотропных, антихолинэстеразных и метаболических средств, антиоксидантов и других нейротропных препаратов.

Статья по теме: Амнезия.